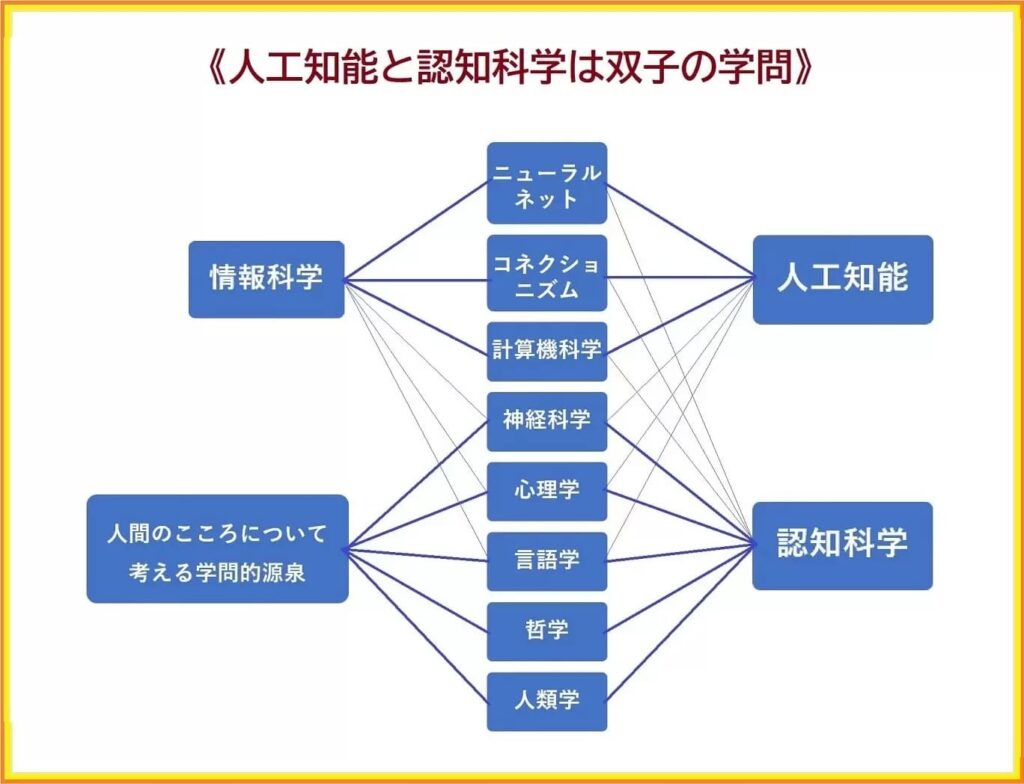

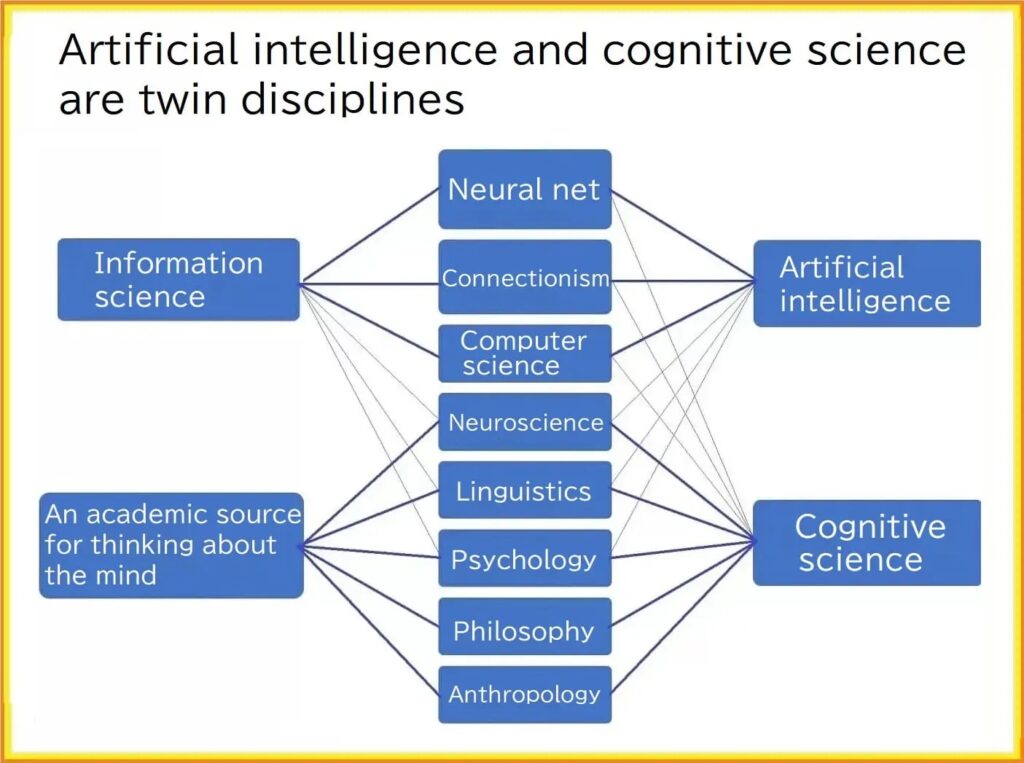

認知科学は神経科学、心理学、言語学、哲学、人類学等の学際的学問(異分野にまたがる横断的な研究体系)です。

認知科学と人工知能は双子の学問と言われており、両者とも根っこの部分で「人間とは何か?」「意識とは何か?」という同一テーマを抱えています。

人工知能の研究は情報科学というツールを用いて“機械的な意識”を造り出す領域であるのに対し、認知科学は人間そのものを深く掘り下げていく学問だと言えます。どちらもヒトというモデルを対象にした研究デザインであることから、双子の学問と言われています。

他方、現代西洋医学は臓器医学という言葉に象徴されるように、解剖学をベースにした“人体機械論”として発展してきました。人体は様々なパーツの組み合わせから成る“機械人形”であり、たとえば痛みという感覚は「パーツの損傷を知らせるサインである」と。

ところが1960年代、ペインクリニック(麻酔科)の創設を機に、「パーツの損傷が見当たらない痛み」という存在を人類は知ることになります。

奇しくも同じ1960年代に生まれた認知科学は、その後の発展の中で「パーツの損傷を知らせることだけが痛みの役割ではない」ことを明示するようになり、当会はこうした痛みをソフトペインと命名しました。

認知科学は痛みのみならず、神経科学における発達モデルから加齢モデルに至るまで、様々な領域に“知のイノベーション”をもたらしています。

たとえば香害(スメルハラスメント)に潜む嗅覚の特異性を詳らかにしたり、ロボットを使った強化学習の実験から、うつ病メカニズムの一端(報酬系回路の障害)が解明されたりしています。

ラバーハンドイリュージョンの実験によって感覚転移(いわば感覚の移植)が実証され、これに皮膚兎錯覚(cutaneous rabbit)を融合させることで、鏡像認知錯覚を利用した技術(ミラータッチング)が開発されたり、共感覚やクロスモダリティの実験から五感の多感覚統合モデルが見出されたりと、これまで分からなかった生体システムが次々に明かされています。

◆ラバーハンドイリュージョン:被験者の手を覆い隠して、代わりに置いたマネキンの手を自分の手と思い込ませた上で、マネキンの手をハンマーで叩くと、痛みを感じたり、恐怖を感じたりする現象。

◆皮膚兎錯覚(触覚ラビット):皮膚へのタッピング部位を移動しながら続けると、タッピングの空白エリアにも触覚が生起する現象。

※上記二つを組み合わせる実験において、ラバーハンド(マネキンの手)にも皮膚兎感覚が生じることが示されており、こうしたバックグランドがミラータッチングの開発につながった。

さらに認知症に対する薬物療法の限界に対しても、認知科学が新たな枠組みを示唆し始めており(→認知症に対するタッチケアの効果)、現代医学とくに整形外科による構造的ラベリングの限界に対しても明快な視座(痛みのソフト論)を提供しています。→ソフトペインとは何か?(作成中)

また認知科学の実験によって痛みの起源は感情であることが示されています。失恋した人の脳を調べると、痛みを感じている人の脳と同じような活動を示すことが分かっているのです。→「失恋した脳の実験で分かったこと~痛み&感情&個体差~」

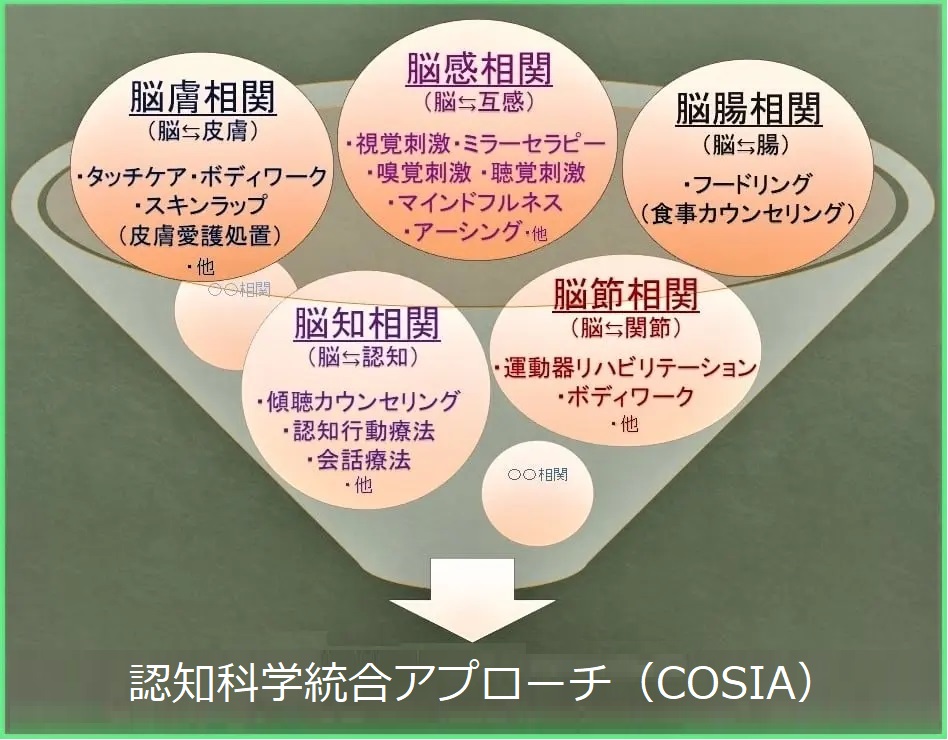

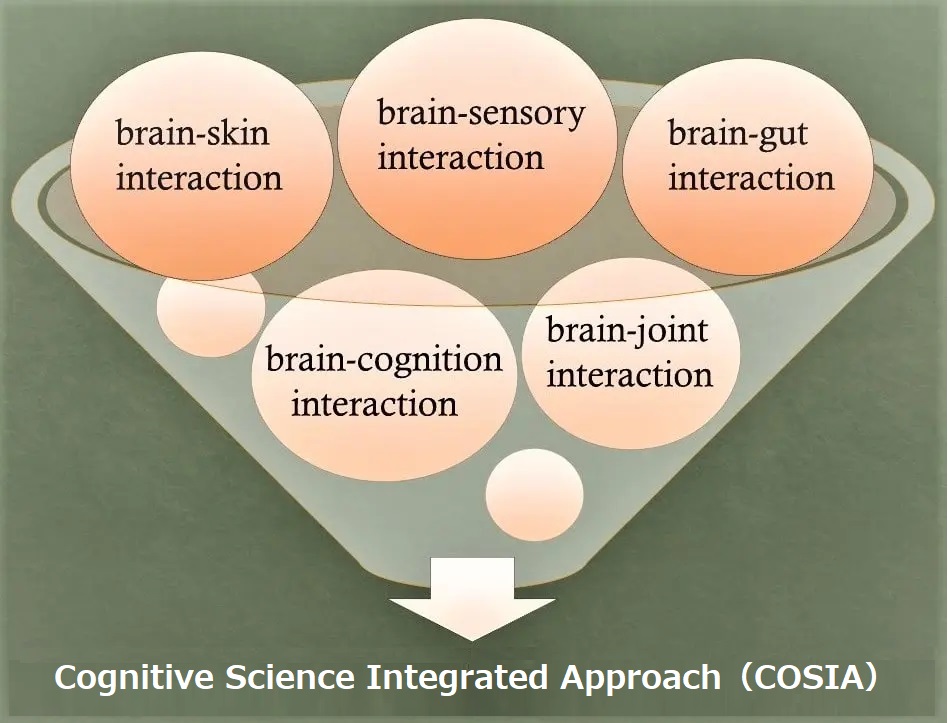

こうした認知科学の知見と医療を融合させるアプローチが「Cognitive Science Integrated Approach(認知科学統合アプローチ)」です。略して

COSIAを知る上で、最も分かりやすい例はミラーセラピーだと思います。下はその劇的な効果を収めた映像です。

本動画のように認知科学の視点を臨床に導入することで、疼痛概念のパラダイムシフトが水面下で進捗しています。認知科学と医療の融合は、方法論における解釈にとどまらず、原因論(痛みとは何か?)に変革の波を生み出しているのです。

その黎明期に誕生したミラータッチング(ミラーセラピーにタッチングを融合させた技術)を起点にして、今後COSIAの可能性はますます広がっていくのではないか、私たちはそのように考えています。

当会が推奨するBReINやBFIは、COSIAの実践形態のひとつであり、認知科学統合療法士(CIT)がその任に当たっています。

認知科学統合療法士(CIT)は発達障害(当会は発達個性という呼称を提唱しています)や気分障害から認知症に至る精神領域の問題、そして整形外科プライマリケアから回復期リハビリテーションに至る運動器の問題、気象病や自律神経関連の問題、過敏性腸症候群や胃潰瘍に代表される心身症に対して、これまでにない新しいソリュ―ションを提供します。

近年「腸は第二の脳」「皮膚は第三の脳」という言葉に象徴されるように、脳と身体の相互作用が次々に明かされています。

こうした関係性は脳腸相関、脳膚相関と呼ばれていますが、当会は“脳節相関”という概念も提唱しています。すなわち脳と関節の相互作用です。

脳と関節の関係

「ウォーキングが

関節深部感覚(関節受容器)からのリズミカルな信号入力が引き込み(エントレインメント)という機序を経て脳を活性化させる。運動療法や体操療法の効果の裏には振動やゆらぎのようなリズム刺激が脳弾塑性を誘導するプロセスが隠れている。

脳は予測と修正を繰り返す高機能シュミレーションマシンであり、関節への極微タッピングは関節内圧へのリズミカルな内圧微変動をもたらすことで神経応答の改変に繋がる。これは内圧ノイズ印加による確率共振が神経回路の再編成(脳弾塑性の誘導)を促すことを含意する。確率共振についてはこちらのページ(外部サイト)を参照。

さらに脳と感覚受容器の関係性も極めて重要です。すなわち脳と五感入力の相補関係です。最新の研究で、ヒトの五感は単独に機能することはなく、異種感覚同士が互いに連携し合いながら機能していることが分かっています。

たとえば視覚を失った脳は、聴覚の働きを高めることで社会生活への適応を図ります。食べ物に対して美味しいと感じる感覚には、味覚と嗅覚の統合のみならず、視覚や触覚も関与します。料理は見て、嗅いで、咀嚼することで味わっているのです。当会は五感に替えて「互感」という表記を提唱すると同時に、脳と互感の密接な関係性を脳感相関と呼んでいます。

認知科学統合アプローチ(COSIA)では、既述した脳腸相関、脳膚相関、脳節相関、脳感相関に加えて、“脳知相関”も重視します(下図)。

ヒトはストレスを受けると、自律神経が疲弊して代謝機能が低下します。さらに大量の情報にさらされると、脳過負荷(オーバーロード)という状態になります。

不幸にして、これが長く続いてしまうと、脳恒常性機能不全(BD)という病態に移行します。

この続きは「脳過負荷(オーバーロード)とは何か?』をご覧ください。

認知科学統合アプローチ(COSIA)に興味のある方へ

画像ラベリングと痛みの原因診断が乖離する現状において、世界疼痛学会(IASP)は痛みの定義を改訂し、「痛みの感情起源説」にシフトしています。

COSIAに興味のある方は是非一度「医療者・セラピスト専用サイト」にお越しください。貴殿のご参画をお待ちしております。