過負荷(オーバーロード)

電気回路に定格以上の負荷が加わる現象を言う。昨今の認知科学では脳の神経回路に大量の信号が流れ込む際にも用いられる。

住宅設備の電気配線にオーバーロードが発生し過電流が生じると、配線がショートする。これを防ぐためにブレーカーが設置されている。ブレーカーが落ちることで電気回路が守られる。

実は人間もまったく同じ原理の機能(ブレーカー)を持っています。それがギックリ腰や寝違え、股関節や四十肩の激痛発作です。これまで肉体の問題と考えられてきた痛みに対して、近年まったく異なる視点が提起されており、国際疼痛医学会(IASP)はこうした新しい概念に沿って痛みの定義を改訂しています。

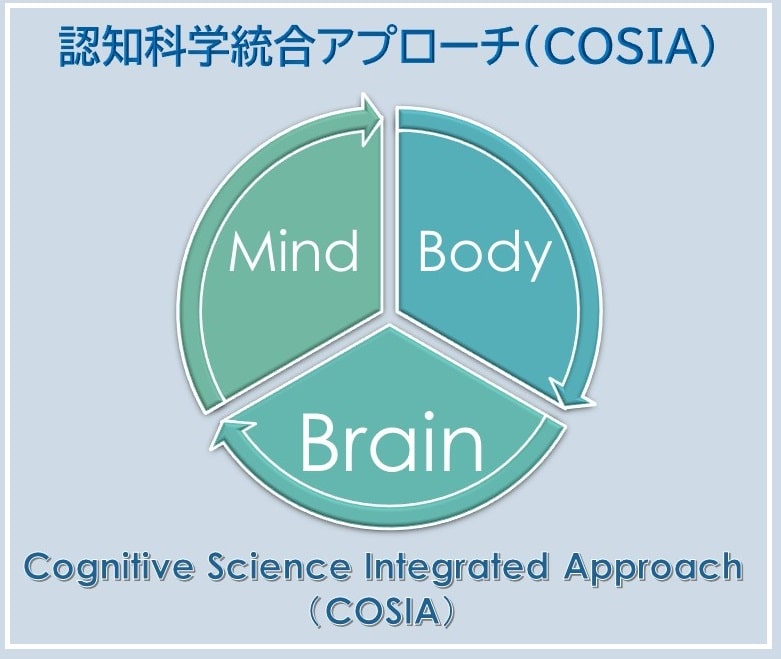

脳のオーバーロードが発生すると、神経回路を守るためにブレーカーが落ちる(激痛発作によって活動を一時停止させる)のです。こうした脳情報処理の次元を研究する学問は認知科学と呼ばれており、これを医療に統合する試みが認知科学統合アプローチ(COSIA)です。

COSIAの臨床研究においては、脳のブレーカーが故障すると、うつ病や認知症のリスクが高まるとされています。オーバーロードに見舞われた生体は様々なサイン(症状)を出しますが、これがマスキングされる(症状が出ない)と、精神疾患のリスクと共に突然死のリスクまで上がることが指摘されているのです。

過労死の英語は“karoshi”であることに象徴されるように、先進諸国において過労死するのは日本人くらいだと言われています。そのため我が国は疲労研究において世界随一の成果を誇っています。

その一例として、仕事や運動などで感じる疲労感の正体は、肉体的な疲れではなく、自律神経の機能低下に伴う脳疲労であることを、世界に先駆けて突き止めています(筋肉疲労の乳酸説は誤りであったことが判明している)。

家事や仕事のハードワークで疲れるのは筋肉ではなく、脳なのです。

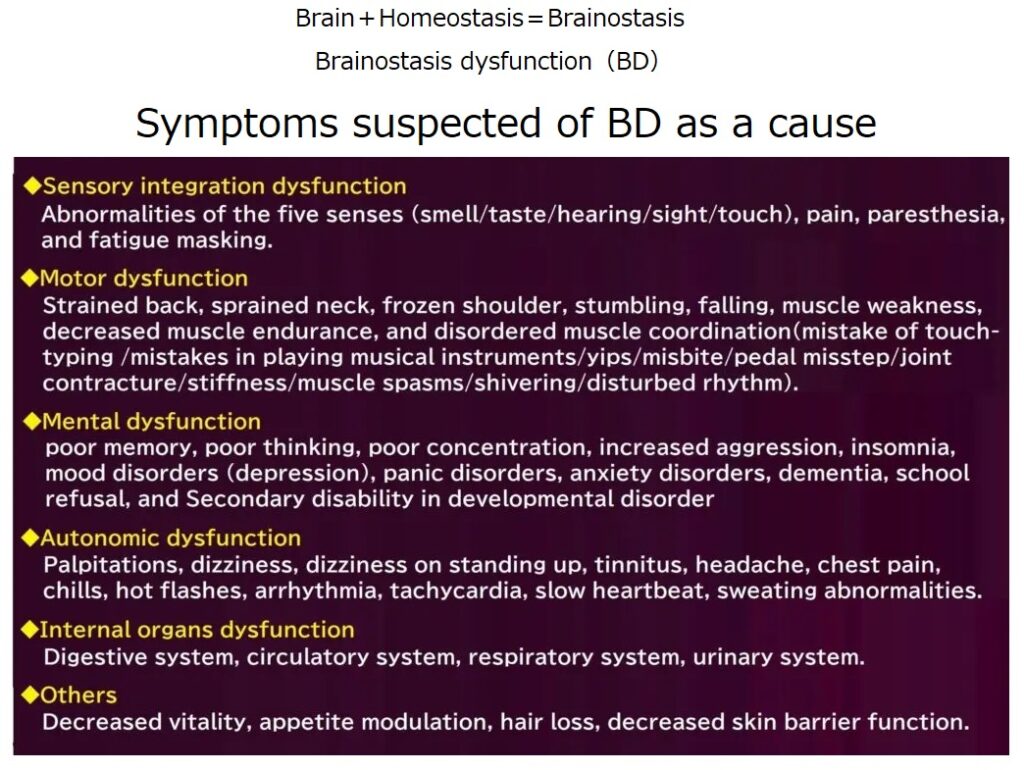

当会では、こうした脳パフォーマンスの低下に対して、脳恒常性機能不全(BD)という概念を掲げています。

脳恒常性機能不全(BD)?

外部環境の変化に対して、生体内部環境(体温や血圧など)を一定に保つ働きはホメオスタシス(恒常性)と呼ばれる。人体臓器の中でも、脳は際立って酸素欠乏に弱い臓器であるため、局所の血流変化に機敏に反応する自動調節能を持つ。また物質交換においても独自のフィルター機構(血液脳関門)を持つ。

これらは他の臓器には見られない脳独自のホメオスタシスであるため、当会はこれをブレノスタシス(Brainostasis)と呼んでいる。

オーバーロードが続くと、ブレノスタシスの働きが不安定になる(一般に脳疲労または脳過労と表現される)。この状態を脳恒常性機能不全(Brainostasis dysfunction)と言う。

臨床上、オーバーロードのサインは多岐にわたり、運動器、循環器、消化器、精神機能に至るまで様々な次元に現れてきます。

上記一覧の中でも、パソコン作業中のミスタッチ、誤咬(口の中を咬んでしまう)、目のかすみやしょぼつきといった現象については、脳との関係性を比較的イメージしやすいのでは思われます。→関連リンク「物忘れやうっかりミスは脳恒常性機能不全(BD)のせい? 専門家が教える意外な回避策」日経XTREND

しかしその一方で、その他の諸々については、既存の医学常識と照らし合わせても、「ええ?それも脳が原因なの?」と驚かれる方が多いのではないでしょうか。

しかし、実際には整形外科的な問題(慢性痛やフレイルなど)の裏にもオーバーロードの問題が潜んでおり、脳弾塑性の発現(脳レジリエンスの発動)が痛みや筋協調性の改善をもたらすことが、COSIAの臨床研究によって示されています。

さらに自分のイメージでは足をきちんと上げたつもりなのに、段差につまづいて転んでしまう…。アクセルとブレーキを踏み間違えてしまう…。こうした現象は高齢者に限らず、実に幅広い年齢層で見られることが分かっており、オーバーロードの危険は全世代に及んでいることが推断されます。

またBDに関わる憂慮すべき問題として“マスキング”があります。世の中にはオーバーロードに陥っているにも関わらず、疲労感や体調不良の類を全く感じない人たちがいるのです。

こうした人々は自分は正常だ、健康そのものだという認識のもと、フルパワーで走り続けてしまうため、突然死のリスクが高まることが報告されています。

このように本当は疲れているのに全く疲れを感じない状態ーBDのマスキングーは、突然死のみならず以下のようなリスクをも抱えています。転倒による骨折、作業のケアレスミス、車の運転誤操作、脳卒中や心不全、がんの発見の遅れ、うつ病や認知症等々…。

そして意識と肉体の乖離という厄介な問題も…。例えば食事で満腹になった際、胃からの信号が脳に届いているのに、意識は「まだ足りていない」と錯覚して食べ続けてしまう…。炎天下において肉体は水分を求めているのに、意識は喉の渇きを感じない…。

このように脳が肉体の状態を正確に捉えることができない状況は、病気の回復や予防を考える上で、いかに危険な状態であるかはお分かりいただけると思います。

ここまで紹介してきたとおりオーバーロードに関わる体調不良は多岐にわたりますが、こうした問題を抱えている現代人は、確実に増加の一途を辿っています。

その理由として、ITやDXに象徴される超情報化社会への急速な移行と地球環境の激変(季節変化の激しさや自然災害の増加)が時期的に重なったことが影響していると考えられています。

近年よく耳にするようになった気象病や天気痛といった用語、また以前から知られている自律神経失調症、さらに発達障害、精神疾患、心身症の類…、そして整形外科から回復期リハビリテーションに至るまで、本当に様々な病態の裏にオーバーロードが潜んでいます。

その一例として、運動器リハに重力解放アプローチ(重力負荷を軽減させるテクニック)を導入することで、劇的な回復に繋がるケースがあります。これは患者さんが置かれた状況によっては、リハ環境の中にオーバーロードのリスクが潜んでおり、トレーニング的な負荷を取り除いて、脳リラクゼーションにシフトすることで効果を現しやすくなることが推論されます(あくまでも個体者の問題)。

オーバーロードは感覚処理障害とも密接に関わっており、たとえば神経痛の類とは無関係のしびれ(錯感覚)、感覚鈍麻、味覚障害、嗅覚障害、聴覚情報処理障害(APD)、感覚過敏(自閉症の触覚防衛を含む)など、いわゆる

HSP(感受性の亢進)やエンパス(共感力の亢進)の人々においても、そして発達障害(当会では発達個性という呼称を推奨)においても、オーバーロードは必発と言っても過言ではありません。こうした方々の臨床においては、BDを前提にしたアプローチが必要です。

認知科学統合アプローチ(COSIA)では、症状への介入はもとより、認知科学がもたらした新しい視点や情報を伝える(認知のアップデートを促す)ことも重視されます。

繰り返しになりますが、超情報化社会への移行と地球環境の激変が同時に起きている今という時代、現代人の多くがオーバーロードのリスクを負っており、脳をケアする視点ならびに認知科学と医療を融合させる視点は非常に重要であると、当会は考えています。

認知科学統合アプローチ(COSIA)には様々な手段がありますが、個々の特性を見極める施術体系として、BFI(脳と手指をつなぐ技術)や

認知科学統合アプローチ(COSIA)に興味のある方へ

画像ラベリングと痛みの原因診断が乖離する現状において、世界疼痛学会(IASP)は痛みの定義を改訂し、「痛みの感情起源説」にシフトしています。

COSIAに興味のある方は是非一度「医療者・セラピスト専用サイト」にお越しください。貴殿のご参画をお待ちしております。