ポリファーマシーの“ポリ”は多いことを指す接頭辞で、“ファーマシー”は薬という意味で、必要以上に多く薬が出されている状態を指します。

ポリファーマシーの問題点としては薬剤費の増大や残薬による医療費の無駄遣い等のほか、何といっても

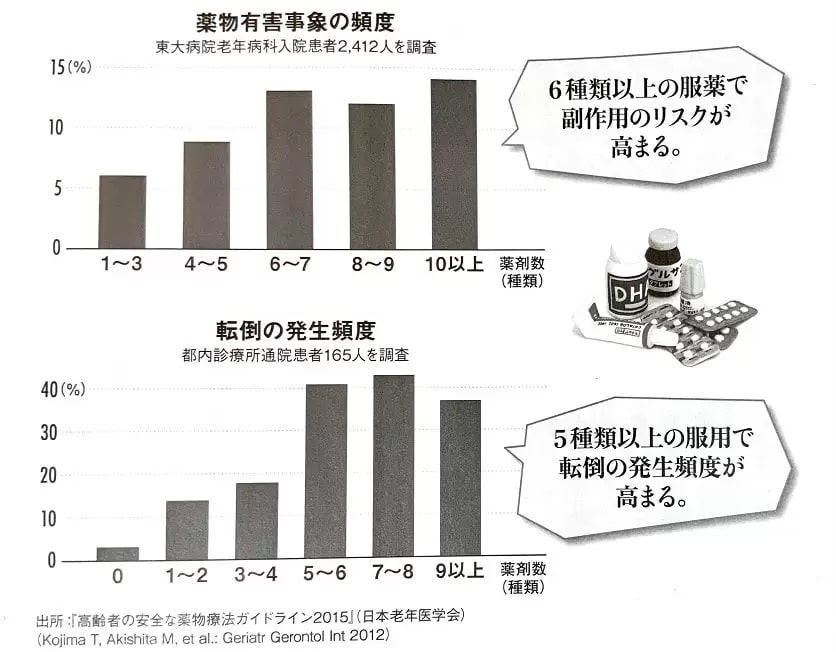

高齢者では副作用を起こす割合が高くなることが分かっています。

高齢者に起こりやすい副作用は「ふらつき」「転倒」「認知機能の低下」「食欲不振」と言われており、特にふらつき・転倒は、薬を5つ以上使う高齢者の4割以上に起きているという報告があります。

昨今の高齢化社会では転倒による骨折をきっかけにして寝たきりに…、そして認知症を発症させたり悪化させたりといったことが大きな問題になっています。

当会が推奨するBReIN(複数の技法を組み合わせる統合療法)には、Pリダクションという手法があります。これはポリファーマシーに対する注意喚起を促すカウンセリングをとおして、ご高齢の患者様やそのご家族の方に薬害に関わる認識をアップデートしていただくものです。

下の動画はポリファーマシーの実際のケースを伝えるテレビ番組の一部です。とても分かりやすい内容になっていますので是非ご視聴ください。

認知科学統合アプローチ(COSIA)に興味のある方へ

認知科学統合アプローチ(COSIA)は「認知科学と医療の融合」を表す概念であり、その起源は運動器プライマリケアにおける疼痛管理にあります。

画像ラベリングと痛みの原因診断が乖離する現状において、世界疼痛学会(IASP)は痛みの定義を改訂し、「痛みの感情起源説」にシフトしています。

COSIAに興味のある方は是非一度「医療者・セラピスト専用サイト」にお越しください。貴殿のご参画をお待ちしております。

画像ラベリングと痛みの原因診断が乖離する現状において、世界疼痛学会(IASP)は痛みの定義を改訂し、「痛みの感情起源説」にシフトしています。

COSIAに興味のある方は是非一度「医療者・セラピスト専用サイト」にお越しください。貴殿のご参画をお待ちしております。