記憶や感情とリンクする嗅覚

学生時代の恋人がまとっていた香水“アナイスアナイス”。先日ショッピングモールで、人とすれ違いざまにその香りが…。

すると30年以上前の記憶が唐突に蘇り、甘く切ない気分に…。このように眠っていた記憶がニオイによって蘇る現象を「プルースト効果」と言います。ヒトの五感あらため“互感”の中でも、嗅覚は記憶や情動と密接に繋がっていることが知られています。

ヒトの五感はそれぞれ単独に機能してはいない。無意識下においてクロスモダリティ(互いの情報をやり取りする多感覚統合)の体を成している。この事実を踏まえ、当会は

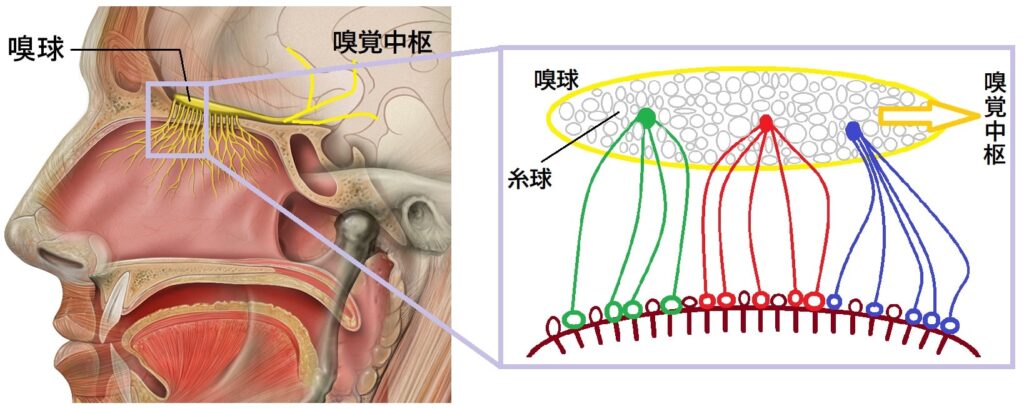

鼻腔内にある嗅覚受容体がニオイ分子をキャッチすると、そのシグナルは嗅球を経て大脳辺縁系(内嗅皮質→扁桃体→海馬→視床下部)を経由した後、多感覚統合を担う前頭眼窩野に到達します。

他方、嗅覚を除く互感(視覚、聴覚、味覚、触覚)はすべて、必ず視床を経由してからそれぞれの皮質に届けられるため、大脳辺縁系に入力するまでの神経回路が複雑になっており、時間もかかります。

ところが前述したように、嗅覚だけはダイレクトに大脳辺縁系に入るため「これは何のニオイだろう」という認知より先に、記憶や感情が刺激されることになります。

つまりニオイは理屈云々の前に、瞬時に記憶や感情を揺さぶるという特徴があるのです。同時に視床下部が刺激されるため、自律神経系を介して興奮、鎮静、集中、睡眠、ストレスなど様々な生理機能に影響を与えます。

後に解説しますが、嗅覚が完全に失われると、その後の死亡率が上昇することが判っています。「互感のうち、失いたくない感覚は?」というアンケート調査では、たいてい嗅覚が最下位になりますが、実は人体にとって非常に大切な感覚なのです。

感覚受容体遺伝子の進化から見る嗅覚

ニオイ物質は世の中にどれくらい存在するのでしょうか?はっきりと分かっていないのですが、およそ数十万種類と言われています。

私たちは植物、動物、食べ物、体臭など様々なニオイに囲まれていますが、これらのほとんどは数百種類のニオイ物質が混ざったものです。こうした無数のニオイを嗅ぎ分ける能力は動物の生存戦略に大きな影響を与えます。

ヒトの互感に関わる遺伝子の進化にあっては、興味深い事実があります。たとえば、毒物を判断するのに欠かせない“苦味”。これを感じる受容体遺伝子は退化しており、フェロモン系(副嗅覚系)も同様に退化しています。

恐竜全盛期に夜行性を強いられていた哺乳類は、色覚が退化する一方で、嗅覚が異常なほど発達しました。

その後の進化プロセスにおいて、昼行性に転じた霊長類の一部(ヒトを含む)はいったん失った色覚を取り戻し、三色視(赤・緑・青の色覚オプシン遺伝子)が復活すると同時に、嗅覚が退化しました(ヒトの嗅覚遺伝子の約半分が偽遺伝子に変わった、すなわち機能を失った)が、しかし…。

実はそれを差し引いてもなお、視覚遺伝子の数より嗅覚遺伝子の数のほうが圧倒的に多いのです。ヒトの色覚に関わる感覚受容体遺伝子は数個しかないのに比べ、嗅覚のそれは約400個も見つかっています(偽遺伝子を併せると合計800以上)。

進化の系統樹を眺めたとき、三色視ができない広鼻猿類が約8000万年前、三色視ができる狭鼻猿類が約4000万年前に枝分かれしており、それ以前の哺乳類の誕生が2億2500万年前であることを顧慮すれば、進化の歴史において、嗅覚優位だった時間がいかに長いかは一目瞭然。

つまり哺乳類の進化は「ニオイを通して世界を見てきた歴史」と言っても過言ではないのです。だからこそ記憶や感情との結びつきが強いということが言えます。

生物進化の頂点に立つ人類は、今でこそ大脳皮質を発達させ、知識の記憶や伝達能力を飛躍的に向上させたことで、嗅覚に対する評価(相対的価値観)を下げていますが、既述してきた遺伝子の進化プロセス、そして昨今の認知科学は嗅覚に対する見直しを迫っています。

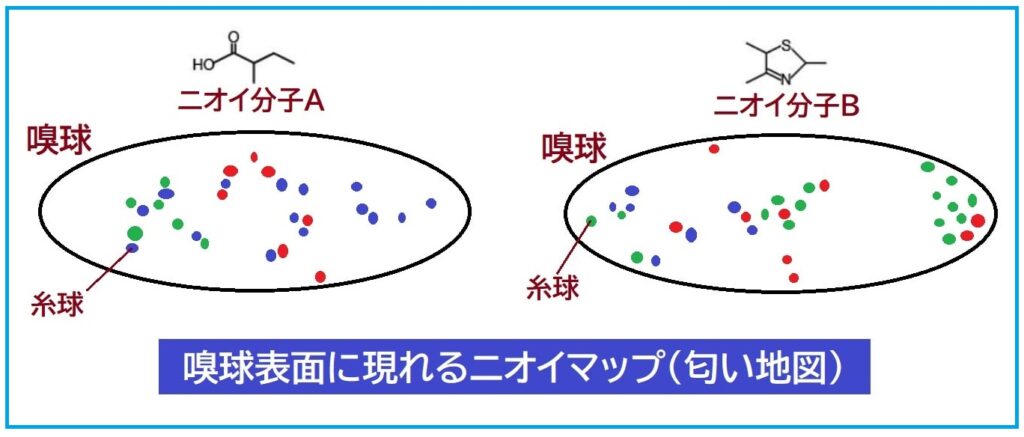

体性感覚野の脳地図と同様に「匂い地図」がある!

CC 表示 2.5 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Head_olfactory_nerve_-_olfactory_bulb_ja.jpg (画像の一部を加工)

嗅覚の感知メカニズムは上図にあるとおり、ニオイ物質(基質)を捉えた嗅細胞からの軸索投射を受けた糸球が1対1の関係で対応します。そして、この糸球の発現形態が嗅球表面に二次元描写され(下図)、この画像情報が脳に入力されることで「何のニオイなのか?」という認知が生まれます。

まるで体性感覚野の脳地図と同じように、脳はニオイを認識しているのです。こうした仕組みは「進化の歴史において哺乳類はニオイで世界を見てきた」という先述の妥当性を担保するかのようです。

猫を怖がらない変異マウス

嗅球のニオイマップの上半分を壊したマウスと下半分を壊したマウスを比較すること(遺伝子操作によるノックアウトマウスの実験)によって、大変興味深いことが分かりました。

ニオイの認知経路には本能回路と学習回路の2系統があって、この両者が並行して中枢に到達していることが分かったのです。

つまり動物にとって、そのニオイが山火事や天敵臭のような危険なものなのかを感じ取る本能回路、後天的な経験則に基づいて判断する学習回路、これら2つの入力結果をすり合わせることで、脳はニオイに対する判定(快か不快か)を下しているのです。

このとき本能回路だけを壊したノックアウトマウスは、天敵を恐れなくなったり、生殖行動や仔育行動に異常性が現れたりします。猫を目の前にしても逃げなくなるのです(ただし学習回路は正常なのでニオイの識別能力に問題はなく、微かなニオイの違いは分かる)。

さらにこの変異マウスに対して、天敵臭と同時に砂糖を与え続けると、やがて天敵臭に対して「いいニオイだ」と錯覚して寄っていくようになります。猫のケースに置き換えると、猫にすり寄っていくマウスになってしまうわけです。

こうした本能回路と学習回路のねじれは、実は正常な動物においても生じ得ることが分かっています。本能回路では「逃げろ」、学習回路では「寄っていけ」というように判断がねじれるケース…。実はこれこそがスメルハラスメントの根源にあるものなのです。

後に解説する通り、柔軟剤に含まれる化学物質の中には、生物が本来、本能的に忌避するであろうはずの分子構造が含まれています。想像してみてください。もし旧石器時代の人類が、あの強烈な柔軟剤のニオイを嗅いだら、どのような反応を示すでしょうか?

現代人のように退化していない“健全な”本能回路を宿す彼らが、私たちと同じように「いいニオイ」だと感じるでしょうか?

精製糖や食品添加物の過剰摂取に起因する味覚障害と同じことが、実は嗅覚でも起きている可能性があります。柔軟剤の香りに対する「快」という判断は、近い将来「嗅覚障害」に近い位置づけが為されるかもしれません。

ニオイと日本人

味つけが濃い外国料理の食事シーンでは香水が問題視されることは少ないようですが、食材がもつ優しい香りや繊細な“うまみ”を重視する日本料理では香水はNGです。歴史的に見ても、日本人はニオイに敏感な国民性を有していると言えます。

17~18世紀の時代、地球上で最も衛生的な巨大都市は江戸だったと言われています。そして今、世界で一番抗菌グッズや消臭剤が売れている国は日本です。

日本人は伝統的にきついニオイが苦手であり、かつ衛生意識が高く、清潔さを好みます。実はこうした国民性は諸刃の剣であり、こちらの記事で解説しているとおりマスク依存症のリスクと隣り合わせ…。

徹底した除菌、消臭といった生活習慣は度を超せば、強迫症や依存症につながりかねません。汗臭や体臭といった生命活動に由来するニオイ、すなわち人間の存在を示すニオイに対して忌避あるいは敵視する風潮は非常に危険だと言わざるを得ません。

加齢臭に対するブラインドテストでは、多くの人が「好きでも嫌でもないニオイ」だと答えるのに、それが「おじさんのニオイ、お父さんのニオイ」として関連づけられたとたん「嫌なニオイ」に感じるのは、まさしく認知の歪み…。

ニオイによる脳の活性化、認知症への効果等は、昨今の認知科学では常識となりつつありますが、過度なニオイ対策はまるで社会からニオイをなくそうとしているかのよう…。では本当にニオイが消えたら、ヒトはどうなってしまうのか?

アメリカの研究グループが「嗅覚を完全に喪失すると5年以内に死亡する率が他のどの疾病より高くなる

嗅覚を失うと多くのヒトが非常に強いストレスにさらされることが分かっています。同時に得体の知れない不安感に襲われます。

これは霊長類の進化において、集団性の獲得すなわち群れを成すという生存戦略に根差すものです。群れの中で行われるグルーミング(毛づくろい)やタッチング、そして

ヒトは互いのニオイを無意識下で感じ合う、言わば“ニオイの情報交換”というノンバーバル・コミュニケーションを行っている。当会はこれを

総合臨床において、当会がタッチングを重視する理由、マスク依存症に警鐘を鳴らす理由も、上記(霊長類の進化プロセス)になぞらえることができます。

仕事で疲れて深夜に帰宅したお父さんが、眠っている子供にハグしたくなるのは、我が子のニオイを嗅ぐことで無上の安心感が得られるからなのです。

柔軟剤のニオイの正体

日本人の潔癖さに目をつけたメーカー各社は、抗菌グッズや消臭グッズ、香り関連グッズの熾烈な販売競争を繰り広げるなか、テレビCMの圧倒的な影響力によって、香りづけ革命とも言える巨大なニオイビジネス(マーケット)を確立させました。

そこに大きな役割を果たしたのが、香りを長持ちさせるための画期的な技術“

これはウレタン樹脂やメラミン樹脂でできた微小カプセルに香りや消臭成分を閉じ込める仕組みになっており、衣類に付着した微小カプセルが、摩擦などのたびに時間差を置いて壊れることで香りが長時間にわたって持続します。

こうして壊れたマイクロカプセル素材の合成樹脂モノマー、消臭成分や香料、微小プラスチック片などが空間に拡散されることによる問題、こうした人工化学物質を吸入することによる健康被害については、さまざまな研究報告が為されており、化学物質過敏症の原因になることはほぼ間違いないと考えられています。

体質的に化学物質過敏症のリスクを抱える人、もしくは既に発症している人にとって、香害はすでに「今そこにある危機」だと言えます。

香害とアレルギー症状の関係についても研究が為されており、厚労省をはじめ各市町村(地方自治体)による啓蒙活動-公式サイト内で香害への注意喚起が促されている-が始まっています。

実際に香害に苦しむ患者さんが増えているにも関わらず、人々の健康より自社の収益を優先させるメーカーが圧倒的に多いという現実。

なかにはマイクロカプセルをより安全な素材に変更する取り組みを始めている企業もありますが、その一方で「より多くのカプセルを衣類に吸着させ、より長く香りをキープさせよう」という従来路線をさらに強化させようというメーカーたち…。

企業のスタンスを変える方法は一つしかありません。消費者側の意識改革です。これに尽きると思います。私たちがそういう商品を買わなければいいのです。売れなければ、企業は自らの姿勢を改めて、より安全な商品開発へとシフトするでしょう。

そのためには、当記事の内容「ニオイの認知科学」を知る人がひとりでも増えることで、柔軟剤の過剰なニオイに潜在する様々な問題に気づく人を増やしていく以外に有効な手立てはありません。

ニオイは、ヒトの感情を刺激し、認知による歪みが起きやすく、本来からだが望まない人工化学物質に対して脳に間違った快感をもたらします。ドラッグ中毒と変わらない仕組みによって、徐々に脳が壊れていく危険があります。

仕事で疲れたお父さんが、本能的に欲しているのは子供のニオイであって、マイクロカプセルから放出された化学物質ではないはず。

それなのに、子供のパジャマに沁みついた人工的なニオイが、お父さんの嗅球マップを占領する事態は悲劇としか言いようがありません。子供の体調変化を知ることもできず、自身の感覚処理の劣化を進行させ、本来からだにいいものを見分ける力、かぎ分ける力もなくなり、将来的に認知症になるリスクも上がります。

動物が本能として持っているスメリングを破壊する営為は、人類の未来にどんな危険をもたらすのか?火星に移住したとき、ヒトのスメリングに配慮した環境設定がいかに重要であるか…。

日本社会はヒトの持つ嗅覚のデリケートさを甘く見てはいけない。行き過ぎた潔癖さは決して日本の未来を明るく照らさないことを肝に銘じるべきです。

柔軟剤のニオイに引き寄せられる人間の脳は、猫を怖がらない変異マウスの脳と大差ないのではないか…、個人的にはそう感じていますが少し曲解が過ぎるでしょうか。あなたはどう思われますか?

◆独立行政法人 国民生活センター(柔軟仕上げ剤のにおいに関する情報提供)

https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20130919_1.html

◆NPO法人化学物質過敏症支援センター(化学物質過敏症について一般的な知識や悩み事などの相談)

https://cssc4188cs.org/free/soudan

認知科学統合アプローチ(COSIA)に興味のある方へ

画像ラベリングと痛みの原因診断が乖離する現状において、世界疼痛学会(IASP)は痛みの定義を改訂し、「痛みの感情起源説」にシフトしています。

COSIAに興味のある方は是非一度「医療者・セラピスト専用サイト」にお越しください。貴殿のご参画をお待ちしております。