さりげなくソフトなサインを出したい

米国から輸入された柔軟剤「ダウニー」のブーム以降、

「セクハラ、パワハラ、モラハラ、スモハラ」にあっては、こうした概念が生まれる以前まで当事者らに相応の自覚はありませんでした。現在の

受け取る側の体質をことさら強調して、「神経質だから、敏感過ぎるから」とか、そうした理由による“スメハラの正当化”はおそらく受け入れられないでしょう。「セクハラ・パワハラ・モラハラ・スモハラ」がそうであったように。

こうした背景を踏まえ、今後スメハラにおいても、ある程度の社会問題として広く認知されていくのではないかと…。

ところで「セクハラ・パワハラ・モラハラ・スモハラ」は、今なお社会生活に潜んでおり、なかには自覚に乏しい人もおられるようです。

そうした人にさりげなく気づいてもらう方策のひとつとして、当会は以下のような造語を提起します。

「

「

「

「

そして、悪気なく意図せず自分が香害の発生源になってしまっている人、すなわちスメハラをしている人に対しても同様に…。

「

さらにこちらのページで紹介しているとおり、ソーシャル・ボイス・ディスタンスを守らない行為はボイス・ボリューム・ハラスメント略して「ボイハラ」であり、この当事者(加害者)を「ボイラー」と言います。

ただハラスメントを行っている人たちの中には、甚だ自覚に乏しいケースがあるわけで…、そうした方々に

当事者との関係性において特段の配慮が求められるシーンでは、

想定される実際の使い方~スメラー編~

たとえばレストランで食事をしているとき、隣りの席に座った人の柔軟剤のニオイがきつくて、せっかくの料理が台無しになっている場面。

我慢の限界…、ついには耐えらなくなって、席の移動を決意した際、店員を呼んでどのように伝えるべきか?

理由を告げずに、「あちらの席に移りたいのですがよろしいですか?」という方法が一般的だと思われますが、お店によっては快く対応してもらえない場合があります。

であれば、やはりその理由を伝えたほうが、客の思いを店員が理解することで、よりスムーズな対応に繋がる可能性が。

では、どのような伝え方が想定されるでしょうか?「

これを耳にした隣りの人物(

こうしたストレートな物言いは店内に気まずい空気が漂う恐れがあって、贅沢で優雅な気分が損なわれるかもしれません。

一方、「

「隣りの人」「柔軟剤」「ニオイ」といった言葉を一切使っていない分、場の空気の悪化を多少なりとも抑制する効果が期待できます。ちなみに香害の原因が香水やオーデコロンの場合も同様に使えます。

今後

ほとんどの店員さんが

そして席を移動したあとに、「隣りの人の柔軟剤(または香水)がきつくて、ごめんなさいね」と店員に説明し直せばいいわけです。

ただし、この手法には当記事の本来の趣旨が含まれておりません。

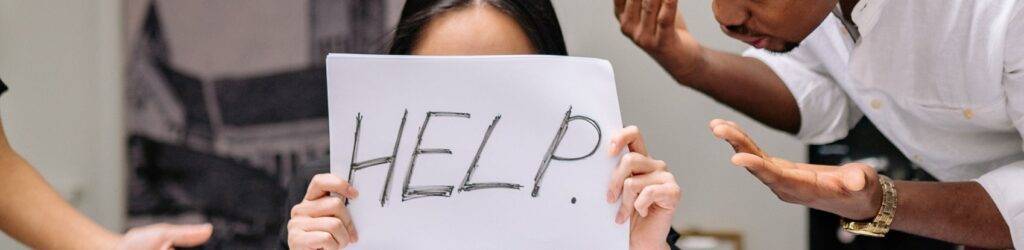

公共の場で、赤の他人に自覚を促す、しかもさりげなくソフトなサインを出すというのは、実際かなりハードルが高いと言えます。口論や諍いに発展しかねないですし、場合によってはリアルなケンカになってしまう懸念も…。

今回ご紹介した方法(店員へのソフトな伝え方)では、おそらくお隣さんが明確な自覚を持つに至る可能性は低いでしょう。

ですが、社会全体がスメルハラスメントという言葉を共有する時代になり、同時に

もちろん、相手との関係性において相応の信頼関係が成立しているのであれば、直截的な表現が許されるケースもあるでしょう。

想定される実際の使い方~モララー編~

家族ぐるみでの付き合いがある夫婦同士。4人そろってカフェでランチをしている場面。奥さん二人(A子さんとB子さん)は地元の手芸サークルの仲間で、ふだんから互いの悩みを打ち明ける関係。

A子さんの夫はコロナ禍になって以降、仕事のストレスが増えたのをきっかけに、奥様にモラハラをするようになっていました。つまりA子さんは現在モラハラを受けています。そのことを知ったB子さんは自分の夫と相談して、ある作戦を実行することにしました。

A子さんの夫は自分がモラハラをしているという自覚がありません。そこで、何とかして気づいてもらおうとする作戦です。

そこでランチに誘って、さりげなく「あなたは今モラハラをしていますよ」と伝えるべく、B子さんの夫が一芝居打つことになりました。

『この前、赴任したばかりの支店長(上司)が、噂には聞いていたけど、けっこうな

ぼくはまだ被害を受けていないけど、同僚がターゲットになっちゃいましてねえ、家内に「ホントに気の毒としか言いようがないよ」みたいなことを言ったら、「あら、あなただって、人のこと言えないでしょ、あなたも以前は立派な

でも、夫婦関係ってむつかしいですよね。あのときの私はまさか自分が

このような話を聞かされたA子さんの夫は、その場では他人事のように聞いていましたが、帰宅後にA子さんから「今日のあの話…、あなたはどう思った?」と、夫が少しでも察してくれることを願いつつ…。

このあと、実際にA子さんの夫がどのような気づきに至るのかは、ここでは描きませんが、この一連の会話の中に、パワハラ(パワーハラスメント)、モラハラ(モラルハラスメント)という、リアルな言葉が一度も出てこなかったこと、お気づきでしょうか。

直接的な表現というものは相手を追い詰める危険があり、また会話の雰囲気が重たいものになりがちですが、

もちろん使い方を誤れば、単なる誹謗中傷になってしまうので、そのあたりは気をつける必要があるわけですが、それはどんな言葉であれ、基本的に同じですので…。

認知科学統合アプローチ(COSIA)に興味のある方へ

画像ラベリングと痛みの原因診断が乖離する現状において、世界疼痛学会(IASP)は痛みの定義を改訂し、「痛みの感情起源説」にシフトしています。

COSIAに興味のある方は是非一度「医療者・セラピスト専用サイト」にお越しください。貴殿のご参画をお待ちしております。